随着混凝土技术的快速发展, 尤其是预拌混凝土和高强高性能混凝土的发展, 以及对工程质量要求的逐步提高 ,《混凝土强度检验评定标准 》 (GBJ 107 -1987)已不适合现代混凝土的发展,根据住建部相关要求,对原标准进行了修订,使其在保证和控制混凝土质量方面继续发挥重大作用。

一、 新旧标准对比

1.1 新标准修订的主要内容

(1) 增加了术语和符号;(2) 补充了试件取样频率的规定;(3) 增加了C60及以上高强混凝土非标准尺寸试件确定折算系数的方法;(4) 修改了评定方法中标准差已知方案的标准差计算公式;(5) 修改了评定方法中标准差未知方案的评定条文;(6) 修改了评定方法中非统计方法的评定条文。

1.2 新旧标准验收比较(普通混凝土C15~C60)

1.2.1 统计方法

新标准验收要求有所提高, 平均提高了2~3 MPa。混凝土强度离散性较小(即Sfcu值较小)情况下能通过验收的概率比较大, 这样对控制混凝土强度的均匀性有一定的促进作用。

1.2.2非统计方法

新旧标准验收要求相同,合格判定相同。当混凝土强度大于C60时, 平均值、 最小值验收要求均有所降低,降低幅度在2~3 MPa之间,它随混凝土强度等级的提高显得更为明显。

1.2.3计算对比

(1) 对于原标准中的统计方法1——标准差已知方案,将标准差的计算方法修改为按定义式计算,最小取值修改为2.5 MPa,其余不变。

(2) 对于原标准中的统计方法2——标准差未知方案,做了较大修改。采用Monte-Carlo模拟计算对比表明,采用修订方案比原标准更合理。

(3) 对于原标准中的非统计方法,当强度等级大于等于C60时,λ3调整为1.10,λ4仍保留为0.95。经验算对比,修订方案较为合理。

二、 评定方法的采用

2.1 统计方法

2.1.1 标准差已知方案

标准差已知方案指同一品种的混凝土生产, 有可能在较长的时期内,通过质量管理,维持基本相同的生产条件,即维持原材料、设备、工艺以及人员配备的稳定性,即使有所变化,也能很快予以调整而恢复正常。

由于这类生产状况, 能使每批混凝土强度的变异性基本稳定, 每批的强度标准差可根据前一时期生产累计的强度数据确定。

2.1.2 标准差未知方案

标准差未知方案指生产连续性较差, 即在生产中无法维持基本相同的生产条件,或生产周期较短,无法积累强度数据以资计算可靠的标准差参数, 此时检验评定只能直接根据每一检验批抽样的样本强度数据确定。

为了提高检验的可靠性,《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)要求每批样本组数不少于10组。

2.2 非统计方法

适用条件:零星生产预制构件的混凝土或现场搅拌批量不大的混凝土,试件组数少于10组,不具备采用统计方法评定的条件, 则采用非统计方法评定混凝土强度。

2.3 实际应用中易发生的问题

随着预拌混凝土的快速发展, 以及建设主管部门采取的一系列政策扶持与调控, 许多城市已取消现场搅拌,全部采用预拌混凝土。

然而,对预拌混凝土而言,由于出厂检验与施工现场的交货检验取样频率不同,导致试件留置组数和混凝土强度评定方法不同, 评定结果时常产生矛盾。

《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)第3.0.4条规定:

对大批量、连续生产的混凝土应按本标准规定的统计方法评定混凝土强度;对小批量或零星生产的混凝土,可按本标准规定的非统计方法评定。

这里明确了集中搅拌的预拌混凝土应采用统计方法评定,并且在连续生产的情况下,尽可能采用方差已知的方法。

但建筑工程的质量验收是按单位工程来验收的,而不是按预拌混凝土生产厂家来验收的,这样,在统计周期内搅拌站生产总保证率合格的混凝土具体到不同的单位工程的保证率是不同的, 甚至会出现不合格的情况。

施工方往往根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)规定确定评定方法。

三、 混凝土配制强度的确立

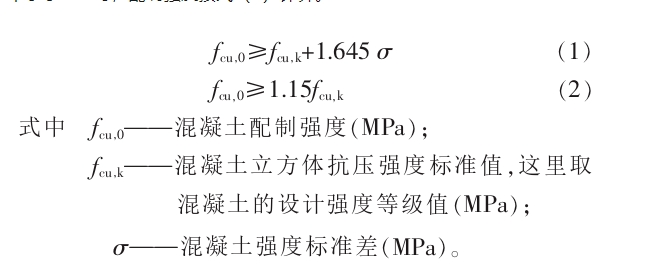

根 据 《普通混凝土配合比设计规程 》 (JGJ 55-2011)规定,当混凝土的设计强度等级小于C60时,混凝土配制强度(fcu,0)应按式(1)计算,当设计强度等级不小于C60时,配制强度按式(2)计算。

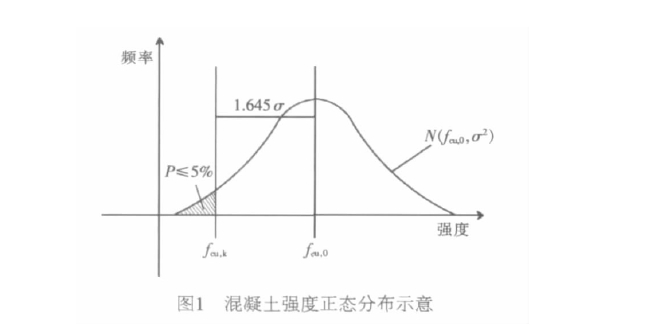

式(1)以混凝土强度服从正态分布为前提,建立了混凝土配制强度与混凝土立方体抗压强度标准值 (混凝土设计强度)及强度标准差(强度离散性指标)之间的关系 (图1), 是为使所配制的混凝土在工程中使用时,其强度标准值具有不小于95%强度的保证率。

由式(1)得到的混凝土配制强度没有系统考虑样本检验与整批产品质量情况之间的关系, 没有考虑抽样检验方案对混凝土验收强度的影响。实际应用中很容易产生一些不合理现象。

《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)第4.1.1条根据采用的检验评定方法, 制订检验批的划分方案和相应的取样计划,是为了避免因施工、制作、试验等因素导致缺少混凝土强度试件。

也就是说,混凝土强度检验评定方法和验收条文与混凝土抽样检验方案及取样数量密切相关。

随着样本数量的增加,估计的置信度提高,验收界限降低,验收条文逐步宽松,将会减小生产方风险。

四、 出厂检验和交货检验的对立与统一

《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)条文说明第4.1.2条:预拌混凝土的出厂和交货检验与《预拌混凝土》(GB/T 14902-2003) 的规定相同。

现从《预拌混凝土》(GB/T 14902-2003) 标准中对本标准理解如下。

(1) 第3.5条和第3.6条明确了两个概念,出厂检验和交货检验, 出厂检验即在预拌混凝土出厂前对其质量进行的检验;交货检验即在交货地点对预拌混凝土质量进行的检验。

(2) 第10.1.2条“预拌混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样试验工作应由供方承担;

交货检验的取样试验工作应由需方承担。”这里说明供需双方在对同批混凝土进行强度评定时, 随机取样的样品来源是不同的。

(3) 第10.1.3条“当判断混凝土质量是否符合要求时,强度、坍落度及含气量应以交货检验结果为依据。”

这里已经明确了虽然搅拌站采用了统计方法进行评定,但混凝土强度最终以工程验收的评定为准。

(4) 第10.3.1条“用于出厂检验的混凝土试件应在搅拌地点采取, 用于交货检验的混凝土试件应在交货地点采取。”

这一条这样规定的原因是:搅拌机出料口的混凝土拌合物,经运输到达浇筑地点后,往往会发生离析等现象, 或在二次搅拌中增加用水量导致混凝土产品质量波动, 以及浇筑时混凝土是否超过了初凝时间 (实际上当水泥跟水接触时水化反应就已经开始)。

因此,到达浇筑地点后,混凝土使用单位在混凝土浇筑地点抽取样品进行检验也是合理的。

(5) 第11.1.2条规定:供需双方在签订合同时,订货单中应明确混凝土强度评定方法。这为预拌混凝土配合比的设定提供了依据。

五、 检验批的确立

《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)第3.0.3条“混凝土强度应分批进行检验评定”,并且明确了什么是一个检验批:

一个检验批的混凝土应由强度等级相同、试验龄期相同、生产工艺条件和配合比基本相同,且检验期不宜超过90 d的混凝土组成。

也就是说,只有满足上述条件,该批混凝土强度值的质量特征才符合正态分布, 抽取的样本才能有效评价整批混凝土质量。

对施工现场的混凝土,应按单位工程的验收项目划分验收批,每个验收项目应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 确定。

在建筑工程实际质量检验中, 检验批应是检验的最小单位,是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础,一般根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段和变形缝等进行划分。

六、 验收批的确定

(1) 混凝土的验收批量。首先考虑混凝土生产条件是否一致,并以此作为批量划分的前提。

只有在条件基本相同情况下生产的混凝土,其强度的实际分布,才具有比较明确的规律性, 混凝土强度可按正态分布考虑。

这样,根据批量中抽取的样本信息来估计整批混凝土质量,就比较可靠。

(2) 批量界限不能过小。工地施工会遇到有的施工单位按每一施工部位作为一个验收批。

这样往往采用的是非统计方法,增大了错判、漏判概率。

我们时常也会遇到批量界限无法增大 (即局部混凝土用量很少且以后该工程再没有相同强度等级的混凝土)的情况,可以适当增加该批的试件数量,

虽然会增加试验的工作量,但由于估计的置信度提高,有时可以降低混凝土的配制强度,得到经济效益。

(3) 批量界限不能过大。如果采用过大的界限,虽然会相对减少取样试验、检验的工作量,但一旦出现样本质量不合格时,就会增加进一步处置的工作量。

尤其对施工单位,如果采用大批量验收,特别是在对整个分部工程或单位工程混凝土作为一个验收批,进行强度评定验收时,当强度保证率不能满足规范要求时,往往难于指证是哪个具体部位的混凝土质量不合格。

而且施工历时很长,有可能混凝土原材料和生产的工艺条件及质量控制水平均发生显著变化,会造成混凝土强度偏离正态分布,丧失了统计分析方法的理论基础。

七、 结语

(1) 有条件的混凝土生产与使用单位, 以及样本容量不少于10组的, 均应采用统计法进行混凝土强度的检验评定。统计法由于样本容量大,能够更加可靠地反应混凝土的强度信息。

(2) 对于预拌混凝土而言, 生产方常采用的评定方法为方差已知方差未知的统计方法, 而使用方根据单位工程验收评定, 当试件组数小于10组时常采用非统计方法, 这就要求生产方针对这部分预拌混凝土要适当提高配制强度。

(3) 预拌混凝土最终是供应到每一个单体工程,在应用 《混凝土强度检验评定标准》(GB 50107-2010)时一定要与 《预拌混凝土》(GB/T 14902-2003)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)和《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)结合起来。

(4) 预拌混凝土根据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011)设计配合比时,一定要与使用方对该批混凝土强度评定采用何种方法联系起来。

(5) 采用非统计方法误判风险较大。为减少误判,在可能的条件下,宜适当增加每批混凝土试件组数,尽量满足符合统计方法的验收条件, 这对评价自动化程度很高、质量比较稳定的预拌混凝土还是比较合理的;

即使批量不大的零星生产或现场搅拌的混凝土, 最好每批取样不少于3组。